R7.4.11 更新

食事をするときに、失礼とは思いつつも周りの人の手元を観察していると、我流の「お箸の持ち方」をしている人が意外と多いのに驚く。本人は正しい持ち方をしていると思っていても、実は一見それらしい箸の持ち方になっている人が殆どである。この傾向は最近の若者ということではなく、全ての年齢層に当てはまる。親を見て子は育つと言いますから。

テレビではグルメ番組が数多く放映されているが、違和感を覚える箸の持ち方をしている人(レポーター)が数多く見受けられ、メディアの公共性や社会への影響力を考えると少し悲しい想いがする。

箸の持ち方が良くない人は、箸をフォークのように食べ物に突き刺したり、箸をスプーンのようにすくうようにして食事をしている。箸使いの基本形は食べ物を摘んで口元に運ぶ所作が美しくて理に適っていること。

外国人から見れば、私たちは箸文化の「箸の持ち方」の日本代表になるし、子供からすれば正しい 箸の持ち方の手本になるから、箸とともに責任もしっかり持ちたいものだ。

正しい 箸の持ち方をすれば、箸先の可動範囲が広く、力強くて美しい箸さばきになる。これは裏を返せば無駄な力を使わないで軽く箸を持つだけで、見た目も綺麗で疲れず、楽しく食事をすることが出来ると云うことだ。

カルチャースクールや塾へ熱心に通う人は居ても、改めて箸の持ち方を勉強しようと思う人は居ないのではないだろうか。箸を使う機会は毎日のようにあり、また一生関わり続けるので、箸の持ち方を見直すことの意義は大きい。 正しい箸の持ち方を他人に強要するのは好ましくないが、同じテーブルについた人が「恥ずかしい思いをしてないか」の心遣いは必要かと。

そう言う私も、以前は3a(後述)の持ち方をしていて何の問題もないと思っていた。しかし、箸の正しい持ち方を知ることも悪くないと考えて自分なりに研究すると、インターネットで箸の持ち方を公開しているサイトでも、これが正しい箸の持ち方なのか?と疑問に思うことが多かった。

私も正しい箸の持ち方4aに変えてみると、最初は違和感があったけれどそれなりに箸が使えた。今となっては、以前の3aは不安定な箸の持ち方であったと言える。

正しい 箸の持ち方 いろいろな箸の持ち方 箸の操作力の測定方法 食器を持ちませんか

「正しい 箸の持ち方」、「箸の正しい持ち方」の定義

・摘む、開くなどの動作が機能的で安定感がある

・昔から伝わり、伝統的で美しい

・誰(外国人や子供)でも持ち易く普遍的である

下図で、手前の1本(静箸)は、親指の付け根(B)とピンポン玉を握るような感じで曲げた薬指とに渡した箸を、親指で押さえて固定(3点で支持)して持ち、もう1本(動箸)は親指の先と人差し指と中指の3指でつまむようにして持つ。薬指を曲げることが大切(薬指と箸との角度Aが鈍角になること)であり、これにより静箸がどの方向に力を加えても安定する。また、親指の付け根(B)は、箸を付け根の奥までしっかり付けた方がより安定する。

下記に示す、いろいろな箸の持ち方(4b)のように薬指等をすらりと伸ばして薬指と箸との角度Aが鋭角になると、静箸が薬指から滑り落ち易くなり不安定になる。この薬指と箸との角度Aが鈍角にするのが大事なポイントである。

中指は静箸には関与しない。小指は薬指を下支えをすることでより強い箸使いにも対応できるようになる。

この方法が一番正しい持ち方で、箸先の動作範囲が広くて力も入れ易く、一番合理的な持ち方といえる。また、他の綱渡り的な持ち方に比べ、一番簡単な持ち方ではないでしょうか。

また、静箸の安定度を確かめるには箸先(D)点を左手で揺り動かし、どの方向にも箸がしっかり固定されているかどうかを試してみればわかる。多くの人が正しいと勘違いしている持ち方(4b)の持ち方では、箸先を指で開く方向に引っ張った場合はしっかり固定されているが、箸先を指で閉じる方向に押した場合は簡単に箸が薬指から滑り落ちるのが分かる。

注 : 箸の持ち方によっては固定されてなかったりきちんと動かせてなかったりする場合があるため、ここでは便宜上、身体に近い手前の方の箸を「静箸」、身体から遠い方の箸を「動箸」と呼ぶ。

箸の正しい持ち方を分解してみると、手前の1本(静箸)をそのまま引き抜いて残った動箸(C)部分は、鉛筆(筆)を持ったときとほぼ同じ形である。つまり鉛筆とお箸の持ち方は一心同体である。

しかし、最近(20数年前から)は鉛筆の持ち方も徐々に変わってきた。太いグリップのシャーペンやボールペン等の筆記具が広まり、また筆圧が必要なカーボンコピー紙でのボールペンを使う機会が増え、筆記具を強く握り締める持ち方に変わりつつある。元来、鉛筆や万年筆、毛筆では軽く握る方が滑らかに筆を走らせることが出来る。

正しい箸の持ち方ではない人は、一度利き手でない反対の手(左手等)で箸を持って動かしてみると、如何に箸が持ち難いかを実感できるのではないだろうか。初めて箸を持つ人(子供や外国人)はこれに近い状態なので、箸の持ち方を教える場合は普遍的である正しい箸の持ち方にするのが賢明である。

|

|

|

|

|

箸の正しい持ち方は、上図のように広範囲に、滑らかに、敏速に、いろんな角度に、動かすことが出来、また箸の操作力が強いので、通常の箸使いでは余裕を持って軽やかに操作出来る。

☆箸の持ち方の練習、あるいは矯正するための補助用具が販売されているが、一部のものは箸の正しい持ち方を阻害する恐れもあり、購入の際には商品の機能(使用方法も)を十分理解してからにしないと、一生辛い思いをするのは当人さんである。

補助用具を実際に購入して使ってみたが、箸の動かし方(原理)が間違っているので、私は箸を上手く動かすことが出来なかった。

写真右隣の操作力は私自身が慣れない箸の持ち方で測定した値なので、個人差を考慮願います

| 4a |  |

操作力 摘む 600g 開く 230g |

この持ち方が正しい 許されるものなら、この持ち方を推奨します |

| 4b |  |

操作力 摘む 590g 開く 90g |

ちょっと見た感じでは正しそうに見え、この持ち方をしている人はかなり多い。 静箸(手前)を支える薬指と小指はあまり曲げずにすらりと伸ばして持つためきれいに見えるが、これでは薬指と箸との角度(A)が鋭角になるため薬指から滑り落ち易くなり、静箸が安定しないし押し開く力(魚を解す場合等)が弱い。動箸の持ち方は問題なし。 この箸の持ち方は、中指が静箸を固定することと動箸を開くこととの二役をこなしている。 |

| 4c |  |

操作力 摘む 130g 開く 110g |

静箸(手前)の支えを薬指の指先(腹)に乗せる持ち方 4bの持ち方では静箸が不安定なので指先に乗せるようになったのではないかと思われる 箸の動きとしては問題無いが、操作力が弱い |

| 4e |  |

操作力 摘む 250g 開く 50g |

4bの持ち方から派生。 静箸は中指と薬指の2本で支え、動箸が人差し指と親指の2本のみで操作 箸の動きとしては問題無いが、これも操作力は弱い |

| 4f |  |

操作力 摘む 190g 開く 140g |

4aの持ち方から派生 中指(手前)と薬指が干渉しないように中指を大きく曲げて、動箸を人差し指と中指で挟む持ち方 箸の自由度は正しい持ち方と変わらないが、中指を曲げてしまうと操作力が少し弱くなってしまう |

| 4g |  |

操作力 摘む 130g 開く 130g |

静箸(手前)が親指の付け根から離れており、腕に対する箸の角度が鋭角(箸先が手前を向く)になる持ち方 軽やかに箸を動かせそうではあるが、これも操作力が弱い |

| 3a |  |

操作力 摘む 550g 開く 160g |

静箸(手前)の支えの一端が中指に変わり、動箸は親指と人差し指だけで挟んで持つ持ち方で、人差し指の上に乗せているところがポイント 静箸はほぼ安定しているが動箸は2指なのでやはり押し開く力が弱い |

| 3b |  |

操作力 摘む 130g 開く 110g |

動箸、静箸(手前)ともに指先の腹に乗せる持ち方 人差し指はほとんど使わない 箸の操作力が弱い |

| 3c |  |

操作力 摘む 120g 開く 30g |

2本の箸を中指に乗せる持ち方 2本の箸間隔は平均的に言って狭い人が多い 箸の操作は極めて難しい 箸を持ってみても、正直言って動作機構は良く分からない 女性に多い持ち方 |

| 3d |  |

操作力 摘む 110g 開く 160g |

2本の箸を接近させて、中ほどでクロスさせる持ち方 手の動きとしては開く動作で食物を摘むのでどうしても操作力が弱く、大きなものを摘む時には2本の箸に角度が付いてしまうので食物が逃げて掴み難い 食べ物を突き刺したり、掻き込んだりすることが多い |

| 5a |  |

操作力 摘む 140g 開く 260g |

静箸(手前)の支えは薬指+小指の2本に接し、動箸は親指+人差し指+中指の3本で持つ。つまり5本全部の指を使う これも正しそうに見えるが、指が多すぎて動きに制限がある。薬指を曲げないため静箸を安定させるには小指を補助に使わざるを得ないのだろう。 |

| 5b |  |

操作力 摘む ?0g 開く ?0g |

幼児に多い持ち方 箸の操作は極めて難しい フォークの代わりというところでしょうか |

| 5c |  |

操作力 摘む -g 開く -g |

静箸(手前)の支えは小指の指先で、動箸は薬指で主に持つ。5本の指全部を使うが、動かし難い2指をあえて使っている 指先に乗せているので操作力は弱くならざるを得ないが、それなりには使える |

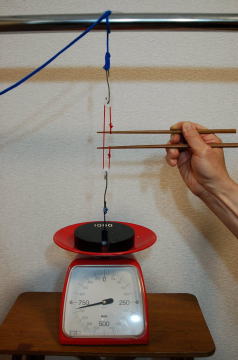

箸の操作力を正確に測定するにはロードセル(荷重計)を用いなければならないが、専用の測定器は無いだろうと思うし、もし有ったとしても高価である。

下記のような「木下式簡易測定法」なら300円程度の費用で力を測定することが出来、精度は箸の操作力を測るのには十分である。

◎用意するもの

・家庭用の秤(1kg〜2kg)

・タコ糸のような紐(写真は見やすいように太めの赤い紐を使っているが、細くて柔軟な方がよい)

・滑車をつるす紐(2本の箸先の間隔がほぼ平行になるように高さを調整するため)、上から吊るすのでどんな紐でも可

写真では上部の青色の紐

・小さな滑車2個(網戸用戸車を分解して利用、写真は13mm径)

・針金(滑車の軸に使用。太さは1.5〜2.0mmくらいが使いやすい

・錘(ペットボトルに水を1リットル程度入れても代用出来る。写真の黒色は1kgの重錘)

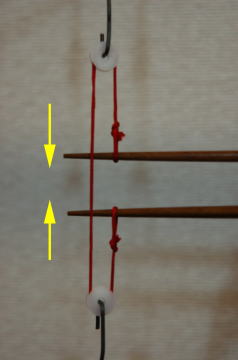

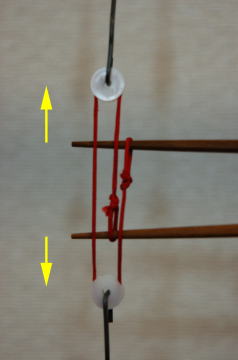

原理 : 秤の秤量と同じくらいの錘(重り)を乗せ、箸の操作力で上下2個の滑車を介して錘を持ち上げ、その時の秤の目盛りを読み取る。

(錘を乗せた時の秤の読み取り値)−(箸の力で持ち上げた時の秤の読み取り値)の1/2が箸の操作力になる。従って、1kgの秤と錘を使った場合は最大で500gまでの操作力が測れる。

滑車2個を使わずに直接錘を吊り上げたのでは、腕の力が加味される影響で、正確な箸の操作力が測れない。

|

|

|

| 測定装置全体図 | 摘む力の測定 | 開く力の測定 |

いろんな人の食事姿を観察していると、食器を持たないで食事をする人が結構多い。お箸を使って食事をしようとすれば多少なりとも食べ物をポロリと落としてしまう。洋食でのナプキン等もそれを想定しているのであろう。和食でそれを防ぐには食器を持って食べ物を自分の口に近づけるか、ご飯茶碗で落ちるのを受ける等の対応をする必要がある。

食器を持たないで、食べ物を落とすリスクを少なくするには、食べ物が入っている器に顔(口)を近づけるように前屈みにならざるを得ない。何だか動物みたいだ。私もその一人と言えそうである。

そんな中、背筋を伸ばして美しく食事をしている人が数十人に一人くらいは居られ、見ていて気持ち良い。

日本でのお箸文化は、歴史を遡ると、畳(板間)の上に置かれたお膳に小振りの器に料理を盛り付けて食する形態であった。膝先に置かれたお膳の上にある料理は口元からは離れていて、食べ物を口に運ぶには食器を持たなければ無理が生じることになる。明治以降?西洋文化の浸透で、徐々にテーブルと椅子で食事をするようになった。近年では給仕の手間を省くため大きな器(ワンプレート)に一人分を盛り付けて食事を提供するようになったり、一口では食べ切れない大きさの料理(肉などはナイフとフォークが必要)が出てきたりして、お箸文化にひずみが生じているのだと思われる。

ラーメン等は洗面器のような大きな食器で提供されることが多く、重くてとても片手で器は持てない。本来の日本文化は、小さなお椀でお代わりをするのが適しているのだろうが、人件費等を考えると難しい状況である。

お国が異なれば、食器を持っての食事はマナー違反になるところも有るので、何とも言えない部分もある。