H27.4開設より R7.12.6更新

12月の第2日曜日の前日の例大祭

萩谷は、高槻市の北部に位置し、人口は少ない小さな集落だが、東西約1.9kmと南北約4.8kmと面積は意外と広い。滝谷、今瀧、地獄谷峠と地名が示す通り急峻な場所が多いが、見方を変えれば多くの素晴らしい自然に恵まれていると言える。また、多様な自然環境から貴重な植物の宝庫となっている。

標高は、一番低地は摂津峡白滝の奥で標高130mくらいで、一番高地の三角点は高ケ尾山480.3mである。人家の在るところは標高200〜330mにおよそ50軒の家屋が散在している。高槻市街地に較べて気温は2〜3度低い。

萩谷には諏訪神社だけでなく、長賢寺と西法寺、萩谷公民館、萩谷総合公園

公共の交通手段は、高槻駅から富田駅経由で高槻市営バスがあり、「萩谷」の終点から順に「萩谷公民館前」、「中萩谷」、「下萩谷」、「萩谷総合公園」、「変電所前」、「阿武山口」と、萩谷地域には多くのバス停がある。車なら市街地から10分あまりの距離感。

今も残る日本の良き風景(今瀧地区)

*****************************************************************************************************************

諏訪神社からのお知らせ

★一般の方も拝殿に入っての参拝が出来る日

・十二月例大祭(一番重要なお祭り) 12月13日(土)17:00〜20:00ごろ (多くの参拝があります)

餅つき大会 (つきたてのお餅を召しあがって頂けます)

子供の奉納相撲

賞品を賭けてのじゃんけん大会

やまびこ公園が資材置き場となって 駐車スペースが減少しています

おみくじ・恋みくじ 100円

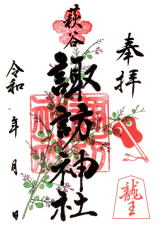

御朱印 300円

無人なので、日付は各自でお書きください

300円は賽銭受けにお願いします

*****************************************************************************************************************

・萩谷 諏訪神社(はぎたに すわじんじゃ) 高槻市萩谷 774

磐座(岩神さん)や大木の自然物を御神体と崇める、1160年以上の歴史を持つ小さな産土神(うぶすながみ)の神社である。

JR摂津富田駅(阪急富田駅)およびJR高槻駅(阪急高槻市駅)から、高槻市営バスで萩谷行の終点「萩谷」で降車して徒歩3分くらいのところに在り、車では「やまびこ公園」の広場の隣でもある。神社参拝ならば、ここに車を停めることも出来る。

社伝によれば、貞観元年(859)霜月12日に創建されたとある。社殿は應永9年(1402)に再建(棟札が現存)された。その後、旧本殿は寶暦5年(1755)に建て替えられ、流れ造りの柿(こけら)葺きであった。現在の社殿は令和3年に新しく建て替えられ、今も桧の香りにつつまれている。

萩谷丹丘の地の境内は、それほど広くはない(200坪余り)所に、本殿・拝殿、手水舎、社務所等の建物が配置され、周囲を杉、カヤ、カゴノキ等の大木が聳える。背後には、この地が信仰の対象となった御神体の大岩が鎮座する。

諏訪神社本殿には、「武御名方命」(たけみなかたのみこと)が祀られ、内陣の両袖には胡坐(あぐら)をかいた珍しい形の随身が鎮座する。本殿の背後には岩神(いわがみさん)と称される大岩群が横たわる。1774年の手水舎の水盤には「諏訪大明神」と記されている。武御名方命は大国主神の御子神で、大岩を持ち上げて建御雷神(たけみかづちのかみ)と力較べをしたことから、勝負の神、軍(いくさ)の神として知られ、12月の例大祭には相撲(力較べ)を奉納することが今も行われている。また産土神(うぶすなかみ)として、五穀豊穣と平穏、安寧を祈願する村の守護神として篤く祀られている。

農耕だけでなく力較べや勝負の神様なので、相撲関係で訪れる力士もおられる。また、関西将棋会館が高槻市に移転するので、将棋の上達でお参りに訪れる棋士が多くなり、新たな将棋の聖地となることを願う。 拝殿には行司軍配と将棋の駒、王将と龍王(諏訪神社は龍神信仰がある)を見ることが出来る。摂社の石凝姥命神社は鏡作りの神様(金属加工や美容)ということで女性の参拝も多い。

御朱印(300円)やおみくじ(100円)や恋みくじ(100円)、そしてお賽銭を納める時に、運が良ければ「りーん」とこだまが返ってくる。

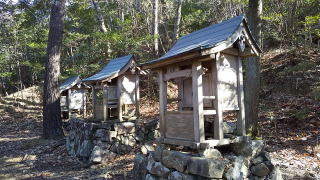

摂社としては、「天照大神宮」と「石凝姥命神社」の二社が大岩の狭間に鎮座していて、氏子の間では「小宮さん」の名で親しまれている。

|

|

|

| 府道から見る神社正面 | 30m近い樹高の杉と榧 | 旧割拝殿(1961年築) 赤いのは提灯屋形 |

|

|

|

| 大岩を背に 旧本殿の覆い屋(本殿は中に) | 旧本殿(1755年築)正面 | 石灯籠に囲まれた旧幣殿(通路状) |

|

|

|

| ↑磐座 ↑本殿 ↑拝殿 ↑手水舎 上空から見た神社の新社殿 (北↑) |

武御名方命は農耕と、軍神や勝負の神様 将棋や相撲も力較べの勝負ごと(上達祈願) |

諏訪神社の御朱印 背景に萩の花 |

社殿の建て替え

平成30年(2018)の大阪北部地震や台風21号で、屋根などに大きな被害を受けた。また、山中特有の湿気の影響で建物下部の腐食も進み、維持管理が難しくなってきたために建て替えとなった。本殿は1755年に建築されたと考えられ、本殿の建て替えは266年ぶりの一大事業となった。私たちがこんなチャンスに巡り合えるのは本当に幸せなことである。

皆様も何かの形で、本殿及び拝殿の社殿造営に関わって頂くことが出来れば、私達やその子孫が諏訪神社に赴き、自然と心の籠る参拝になれば嬉しい限りである。

自然の大岩の御神体を背に、力較べの祭神の「武御名方命」と摂社の「石凝姥命」の工芸(金属加工)と美容、そして「天照大神」。小さくもバランスのとれた優美な社殿は、高槻の新しいパワースポットになることを期待している。

令和3年(2021)12月22日に無事竣工式を迎えることが出来た。

社殿の建て替え工事の様子

|

|

|

| 社殿の建て替え工事が始まった | 拝殿の解体(本殿側より見る) | 覆い屋根が無くなり本殿の全体が見える |

|

|

|

| 令和3年2月に更地となった | 宮司と役員だけでの 地鎮祭 | 基礎の掘削工事が始まる |

|

|

|

| ベースの生コンクリート打ち | 建物の土台の下に、延べ石の敷設 | 10tクレーンを使って木材を境内に搬入 |

|

|

|

| 周囲に足場が組まれた ブルーシートの中は柱や梁 |

4本の丸太梁(400kg) 長野の諏訪大社の御柱みたいに人力で引く |

殆どの建て方は人力 土地が狭いので小型クレーンは補助として |

|

|

|

| 複雑に束が林立する拝殿の小屋組 | 本殿の屋根が出来てきた、この上に野垂木 | 雨(暑さ)対策のトタン屋根が施工された 左側が拝殿、手前の小さい屋根は小宮さん |

|

|

|

| 本殿の軒先は二重の垂木(二軒)に | 拝殿にも化粧垂木が入り、茅負も準備 この上に軒先を支える桔木(はねぎ)が |

優美な曲線の唐破風 さらにこの上に軒付と箕甲が乗る |

|

|

|

| 母屋の上に野垂木が入り この上に屋根下地の野地板がはられる |

拝殿も屋根下地が出来、これから銅板の 施工工事始まる 懸魚も取付けられた |

拝殿に連子と長押が入った 回りの部分は漆喰壁になる |

|

|

|

| 外観が出来上がってきて、美しい屋根に 本殿は銅板も葺かれた |

拝殿の壁の中塗りの途中(散りが入る) 格天井も張り終える |

拝殿の屋根にも銅板が葺かれてきた |

|

|

|

| 箕甲(みのこう)もある本格的な手水舎に こちらも銅板葺きになる |

トタンの覆い屋が外れて美しい形の屋根が 手前が本殿と大岩群 |

足場がとれて、拝殿の正面が見える まだ漆喰壁や建具、そして外構と道半ば |

|

|

|

| 手水舎もほぼ完成 左右の提灯屋形も朱色に塗り替えて |

建て替え後初めての元日(R4)は雪景色となった | |

|

|

|

| 小型クレーンで吊っての搬入 | 小宮さんの据え付け | おみくじ 恋みくじ 御朱印 お賽銭納め口 |

建物探訪

、

参拝を終えたら、直ぐにその場を離れる人が多いかと。

しかし、社殿を構築する部材の名前(蟇股と木鼻だけでも)を知っていると、一味違った感慨深くて楽しい神社訪問に。

神社の建物には猪目(いのめ、いめ)と言われる魔除けのハートマークが多く取り入れられているので、探してみるのも面白い。

平安時代には神仏習合を経ているので、神社もお寺もほぼ同じ建築工法なので、無駄な知識にはならないかと。

|

|

|

|

| 蟇股(かえるまた) 束(つか)の装飾性を高めた もので、拘りを持って造られる カエルが脚を広げたような形から |

三斗組(みつどぐみ) 大斗の上に肘木と三つの斗を 組み合わせたもの 荷重分散と装飾を兼ねる |

木鼻(きばな) 木端とも、神社はこの形がきれい 植物、獅子、象、龍等をモチーフ にされる |

虹梁(こうりょう) 虹の様に少し反上った形に唐草 模様の彫刻が施されている梁 大きく曲がった梁は 海老虹梁 |

|

|

|

|

| 斗(ます) 組み物の代表格 この上に肘木が乗る |

大瓶束(たいへいづか) 中央の部位が瓶の形をした束 下部の出張りは結綿(ゆいわた) |

左:撥束(ばちづか) 右:箕束(みのづか) 建物で一つだけしかない |

上:大斗肘木(だいとひじき) 下:船肘木(ふなひじき) 梁に架かる荷重を分散する |

|

|

|

|

| 連子窓(れんじまど) 木材が平行なのは連子窓 木材が直交するのは格子窓 |

懸魚(げぎょ) 防火の意味で水に縁がある魚を 両側の鰭(ひれ)がセットになる ことが多い。 蕪(かぶら)懸魚 |

兎毛通(うのけどおし) 懸魚の仲間で唐破風の正面に 懸魚と両側の雲を一体で形造る 飾り金具にも猪目 |

六葉(ろくよう) 長押(なげし)の釘隠しの意味も 懸魚には木製の六葉が含まれる 猪目(ハート)が6つ |

社務所

大正5年(1916)に社殿が新築され、昭和47年(1972)に改修された。2018年の台風21号で神社(社務所)は大きな被害を受けたため、令和2年(2020)には屋根と玄関回りをリフォームし、外装も綺麗になった。ここでは大祭の神事の後で直会が行われた。

|

|

|

| 外装が綺麗になった社務所 | 社務所(1916年築)の玄関側(改修前) | 玄関回りと屋根をリフォーム(2020年) |

以前は社務所の前に手水舎が在りました。摂津名所図会には「萩谷神祠 萩谷村にあり。春日明神と称す」とあるが、それより22年前の水盤には、安永3年11月吉祥日「諏訪大明神」と記されているので、春日明神と云うのには疑念が残る。

|

|

|

| 改修後の社務所内部 | 旧手水舎(水盤に諏訪大明神と 1774年) | 水盤に彫られた文字 |

小宮さん(摂社)

小宮さん(摂社)は、「天照大神宮」(あまてらすおおみかみのみや)と、「石凝姥命神社」(いしこりどめのみことじんじゃ)の二社を祀る。天照大神宮はお伊勢さんで有名な日本を代表する神である。石凝姥命は、日本神話に出てくる、天照大神を天岩屋戸から引き出すための八咫の鏡を作ったのが石凝姥命だと云われる。鏡作りに関する女神様なので、工芸(金属加工)や美容関係の人々から(技術向上を願って)崇敬を受けている。

|

|

|

| 新しくなった天照大神宮と石凝姥命神社 | 大岩を背にした旧天照大神宮 | 岩の上に鎮座する 旧石凝姥命神社 |

磐座

諏訪神社は、自然の大岩を御神体と崇める、神社本来の形を今も留める小さな神社である。大岩の下からは湧き水が出て、農耕の水源ともなっている。御神体の大岩はホルンフェルス(変成岩)で、太古の昔は一つの巨岩であったが、いつの時代か桃が4個に割れたように現在の岩の配置になった。従って一番大きく横たわっている岩は、昔は屹立していたことになる。

|

|

|

| 旧本殿覆い屋に取り込まれた大岩 岩の半分が屋外で、半分が屋内に |

社殿建て替えで一番大きい岩全体が 見えるようになった |

新しくなった本殿と磐座 大きい岩が中心となった |

祭事

諏訪神社の祭事としては、新年祭(1月第二日曜日)、祈念祭(春大祭 3月第二日曜日)、夏大祭(7月第二日曜日)、一番重要な十二月例大祭(12月第二日曜の前日)と、毎月12日(大祭がある月を除く)に月次祭(つきなみさい)が行われている。また、夏の大祭、お盆、八朔、十五夜、例大祭等の特別な日の夜には、「百燈」を灯しての一般の参拝がある。12月の例大祭には、境内に土俵を作り、夜19:00から、大かがり火が照らす傍、参拝者が見守る中で相撲(現在は子供だけになった)が奉納される。

|

|

|

| 氏子による土俵作り | 十二月例大祭の拝殿と土俵 | 階段下から見た提灯屋形 |

|

|

|

| 拝殿側から見た提灯 | 提灯と篝火のなかで奉納相撲 | 夜の拝殿と篝火 |

お賽銭

縁起を担いで、語呂合わせの金額を納める方もおられますが、お米の代わりとしてお供えするとしたら、お米の量で金額を決めることも出来ます。

お米を金額に換算すると、ざっくりですが米一升は千円くらい、米一合は百円くらい、スプーン一杯の米は五円くらいです。

お供えなので投げ入れずにそっと納めましょう。

境内だけでなく、宮山(茨木市車作百々瀬)と、竜仙の滝(天保7年の摂津国の古地図には「ハギタニノ牛瀧」と記されている)の左岸を含む宮山(高槻市萩谷馬止メ)もあり、その領地には三社(神額には不動明王と妙見大菩薩、岩滝大明神、龍滝大明神)が鎮座する。

「清水村誌」によると、大正3年に都 喜衛門、中谷 常吉、芦田 重次郎の3名が萩谷と車作の境界の滝を、大正不動瀧と名付ける。両岸は絶壁。付近に天狗岩がある。滝から3町(300m余り)迂回したところに、翌年に大正不動滝の神を祀る三社(岩瀧大善神、龍瀧大善神と妙見大菩薩、妙高大菩薩)を、都

喜衛門、中谷 常吉、古藤 吉廸が創祀する、と。

現在の三社の神額を誰が揮毫をしたのか不明だ、龍滝大明神(左) 、不動明王・妙見大菩薩(中央)、岩滝大明神(右)となっていて、どちらが正しいのかは分からない。

諏訪信仰に、龍神や龍神の滝が出てくるので、この竜仙の滝も信仰の対象となっていたと思われる。昔は、この滝に打たれる修行場となっていて、着替えのための建物も左岸にあった。

|

|

|

| 龍滝大明神(左) 、不動明王・妙見大菩薩(中央)、岩滝大明神(右) | 岩に刻まれた不動明王 | 竜仙の滝(落差13m、渇水期で水量が少ない) |

寺院

文明7年(1475)に蓮如上人が、越前吉崎から小浜、丹波を経て摂津の教行寺に入る途上で萩谷の両寺に立ち寄った証として、「蓮如上人腰掛石」(こしかけいし)と「蓮如上人御舊跡碑」(ごきゅうせきひ)が在る。

・長賢寺 : 放光山 長賢寺(ちょうげんじ 真宗大谷派)。文明8年(1476)兼壽にて創立。天正年間に再興。

實保3年(1743)11月20日 本堂と庫裡を焼失。延享3年再建。

<勘九郎の頓智> : 長賢寺の「二十八日講」の味噌買いで、寺の下男「勘九郎」が西国街道の巡礼橋に差し掛かると、長州の大名行列が「したーに、したーに」とやってきたが、勘九郎は大声で「長賢寺二十八日講の味噌を買うので急いでいる」と、すると大名行列が立ち留まって勘九郎を先に通したとの話。 現在も二十八日講の味噌桶の一部「二十八日講と墨書き」が残り、檀家間で毎月の当番制が残っている。

・西法寺 : 古来は紫雲山 本照寺と称して御坊屋敷に在ったが、元禄13年(1701)より本照山 西法寺(さいほうじ 真宗本願寺派)。

文明8年(1476)蓮如にて創立。天文23年(1554)火災。元亀2年(1571)中興する。

享保2年(1717)11月に更に再建。文明7年(1475)に蓮如上人が百日紅を手植えしたとある。

・長誓寺 : 宮上に在ったが廃寺となった。

公民館 : 121年続いた分校が1997年に閉校になって、その後校舎を公民館として使われている。

萩谷分校 明治9年(1876)11月21日 萩谷小学校創立(長賢寺本堂)

明治23年(1890)萩谷簡易小学校に改称

明治31年(1898)萩谷落合に校舎を新築

明治41年(1908)清水尋常小学校萩谷分教場となる

昭和6年(1931)萩谷下落合に校舎を移転改築

昭和23年(1948)清水小学校萩谷分教場と改称

昭和27年(1952)給食棟増築

昭和41年(1966)鉄筋校舎に改築

昭和47年(1972)阿武野小学校の分校となる

昭和58年(1983)南平台小学校の分校となる

平成9年(1997)萩谷分校閉校

★諏訪神社 氏子総代 木下

kumadasアットマークtcn.zaq.ne.jp